たくさんの漢字を見ていると、その形状はわかるものの意味・読み方・書き方などがわからずに苦労することがありますよね。

このわかりそうでわからない漢字の代表として「弓へんに玄(弦)」と書くものがありますが、あなたはこの漢字の詳細を理解していますか。

ここでは、この弓へんに玄(弦)の漢字の意味や読み方や書き方や部首や画数や熟語や異体字は?について解説していきますので、参考にしてみてください。

弓へんに玄(弦)の漢字の意味や読み方は?

それではまず弓へんに玄(弦)の意味や読み方について見ていきましょう。弓へんに玄(弦)という漢字の読み方は音読みで「ゲン」、訓読みで「つる」となります。

それでは「弦」の意味を見ていきましょう。主に4つあります。

1つ目は「つる」です。「つる」とは弓に張る糸のことで、アーチェリーではストリングとも呼びます。薬煉(くすね)という補強剤を塗ったものを白弦、さらに漆を塗ったものを塗り弦といいます。

2つ目は「楽器に張る糸、または針金」です。琴や三味線、ギター、バイオリンなどの弦楽器に使われます。この糸や針金を弾いたり擦ったりすることで、弦楽器を演奏できます。またこの意味では「絃」という漢字を用いることもあります。

3つ目は「弓張り月」です。弓張り月とは上弦の月や下弦の月のことです。半円形が糸を張った弓のように見えることから、この名前で呼ばれることもあります。

4つ目は「直角三角形の斜辺」です。学生時代に正弦定理や余弦定理といった言葉を聞いたことがある方も多いと思いますが、それに使われている「弦」という漢字はこの意味を表しています。

弓へんに玄(弦)の漢字の部首や画数は?

なお、弓へんに玄(弦)の漢字の部首や画数が知りたい人もいるでしょう。

結論からいいますと、弓へんに玄(弦)の部首は「弓へん」であり、画数は「8画」となります。

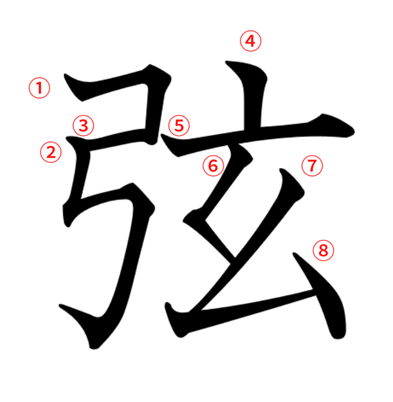

弓へんに玄(弦)の書き方や書き順は?

また弓へんに玄(弦)の書き方(書き順)についても見ていきましょう。

弓へんに玄(弦)の漢字の書き順は以下の通りです。

弓へんに玄(弦)の1画目は「弓」の上部横棒を書き、そのまま下へ縦棒を短く下ろします。

2画目は「弓」の中部横棒です。

3画目は「弓」の中部左縦棒を書き、そのまま右へ横棒を書いたあと、丸みを帯びながら左下へ運び、最後に跳ねます。

4画目は「玄」の上部、短い縦棒を書きます。

5画目は「玄」の上部、横棒ですね。

6画目は「玄」の中部、左下へ線を書いて右下へ運びます。

7画目は「玄」の中部、左下へ線を書き、そのまま右へ横棒を書きます。

8画目は「玄」の下部、点を書きましょう。

これらが弓へんに玄(弦)の書き方です。

弓へんに玄(弦)の熟語は?

弓へんに玄(弦)を用いた熟語について確認していきましょう。

弓へんに玄(弦)を使った熟語としては、

・弦楽(げんがく)

・弦月(げんげつ)

・弦巻(つるまき)

あたりが代表的です。

各々の意味や読み方などについては別途こちらで解説していますので、参考にしてみてください。

まとめ 弓へんに玄(弦)の意味や読み方や部首や画数や熟語や書き方や異体字は?

ここでは、弓へんに玄(弦)の漢字の意味や読み方や書き方や部首や画数や熟語や異体字は?について解説しました。

漢字はややこしいものが多いため、この機会に理解しておくといいです。

さまざまな漢字を学び、日々の生活に役立てていきましょう。

コメント