たくさんの漢字を見ていると、その形状はわかるものの意味・読み方・書き方などがわからずに苦労することがありますよね。

このわかりそうでわからない漢字の代表として「足へんに危(跪)」と書くものがありますが、あなたはこの漢字の詳細を理解していますか。

ここでは、この足へんに危の漢字(跪)の意味や読み方や書き方や部首や画数や熟語や異体字は?について解説していきますので、参考にしてみてください

足へんに危の漢字(跪)の意味や読み方は?

それではまず足へんに危の漢字(跪)の意味や読み方について見ていきましょう。

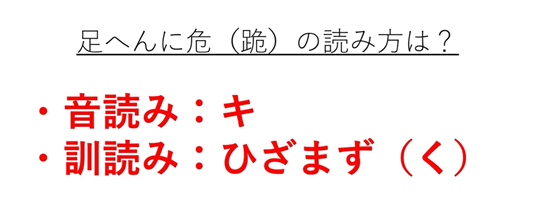

足へんに危(跪)という漢字の読み方は音読みで「キ」、訓読みで「ひざまず(く)」となります。

音読みは危険の「キ」、訓読みの「ひざまず(く)」は漢字の成り立ちを知っておくと覚えやすくなります。「跪」の意味は、両膝を地につけ腰と太ももを伸ばした状態で姿勢を高くして座ることです。

それは、危の文字の成り立ちが両膝を地につける様子からきており、そこから足と危で「跪く」という漢字になったそうです。

「跪」を使った熟語で「跪謝(きしゃ)」という熟語があり、「ひざまずいて、わびる」という意味なのですが、危険を感じ、許しを請う状態などと覚えると忘れにくいですね(^^)/

ですがこの意味だけを記載すると、跪くということから連想されるのは謝ること、落胆するなどあまり良いイメージがないと思います。後で詳しく説明しますが、本来は礼を尽くす行為で、跪いて捧げる様や跪いて拝する礼などを表す意味の方が多いです。

足へんに危(跪)の漢字の部首や画数は?

なお、足へんに危(跪)の漢字の部首や画数が知りたい人もいるでしょう。

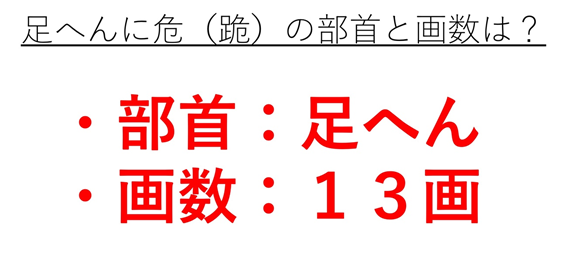

結論からいいますと、足へんに危の(跪)部首は「あしへん」であり、画数は「13画」です。

足へんに危(跪)の書き方や書き順は?

また足へんに危(跪)の書き方(書き順)についても見ていきましょう。

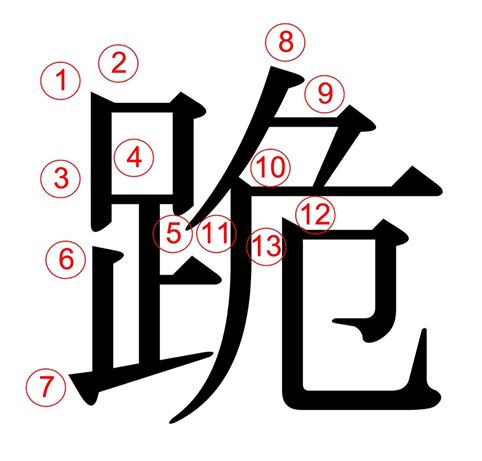

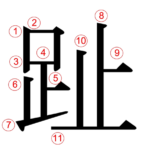

足へんに危(跪)の漢字の書き順は以下の通りです。

足へんに危(跪)の1画目が足へんの口部分の左縦棒になります。

2画目は足へんの口の部分の上横棒と右の縦棒ですね。

3画目は足へんの口の部分を閉じる横棒です。

4画目は足へん、止まるの中央の縦棒を書いていきましょう。

5画目は止まるの右に出る棒です。

6画目は右上の止まるの左の縦棒に当たりますね。

7画目は右上の止まるの下の横棒です。

8画目は危のクの左にはらう棒です。

9画目はクの横棒と8画目と平行に払う部分です。

10画目は厄の上の横棒です。

11画目は厄の左に長く払う縦棒です。

12画目は厄の中の右に横棒を引っ張り、下に折り返した縦棒が真ん中に向かってはねる部分です。

13画目は厄の中の縦棒から右に横棒を引っ張り上に向かってはねている部分です。

これらが、足へんに危(跪)の書き順になります。

足へんに危(跪)の熟語は?

さらには、足へんに危(跪)を用いた熟語についても確認していきましょう。

足へんに危(跪)を使った熟語としては、

・跪拝(きはい)

・跪捧(きほう)

などがあります。拝する様子や捧げ物をする時の様子を表す熟語です。

各々の意味や読み方などについては別途こちらで解説していますので、参考にしてみてください。

まとめ 足へんに危の漢字(跪)の意味や読み方や部首や画数や熟語や書き方や異体字は?

ここでは、足へんに危(跪)の漢字の意味や読み方や書き方や部首や画数や熟語や異体字は?について解説しました。

漢字はややこしいものが多いため、この機会に理解しておくといいです。

さまざまな漢字を学び、日々の生活に役立てていきましょう。

コメント