たくさんの漢字を見ていると、その形状はわかるものの意味・読み方・書き方などがわからずに苦労することがありますよね。

このわかりそうでわからない漢字の代表として「石へんに占(砧)」と書くものがありますが、あなたはこの漢字の詳細を理解していますか。

ここでは、この石へんに占(砧)の意味や読み方や書き方や部首や画数や熟語や異体字は?について解説していきますので、参考にしてみてください。

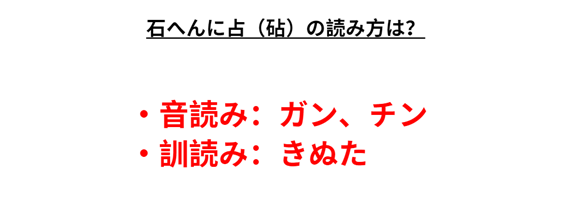

石へんに占の漢字(砧)の意味や読み方は?

それではまず石へんに占の漢字(砧)の意味や読み方について見ていきましょう。石へんに占(砧)という漢字の読み方は音読みで「ガン」「チン」、訓読みで「きぬた」となります。

普段見かけることの少ない漢字ですので、音読みも訓読みもあまりピンと来ないかもしれません。

漢字検定では準1級以上の問題として出題されることから、なかなかの難読漢字であることがみてとれます。

ここで砧の漢字の意味について説明していきます。

この石へんに占(砧)の漢字には、意味が3つあります。1つ目と2つ目は、訓読みである「きぬた」に関連する意味です。3つ目も似たような意味ですので覚えやすいでしょう。

1つ目の意味は、木槌で打って布を柔らかくしたり、つやを出したりすることに使う木や石の台のこと。または、それを打つこと。

2つ目の意味は、砧拍子という歌舞伎で使われる音楽の一つの略称で、二つの木の棒を打ち合わせて1つ目の意味の打つときの音の感じを出すもののこと。

3つ目は、木を乗せて切る台のこと。

この石へんに占(砧)の訓読み「きぬた」は、衣板(きぬいた)の音変化でもあります。

このように漢字の意味を知りイメージと結びつけると、見慣れない漢字でも覚えやすくなります。

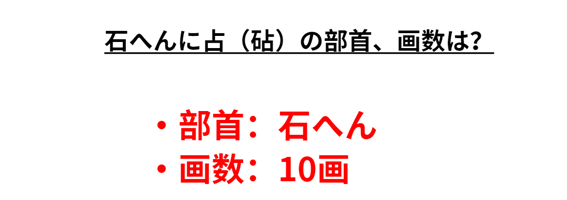

石へんに占(砧)の漢字の部首や画数は?

なお、石へんに占(砧)の漢字の部首や画数が知りたい人もいるでしょう。

結論からいいますと、石へんに占(砧)の部首は「石へん」であり、画数は「10画」となります。

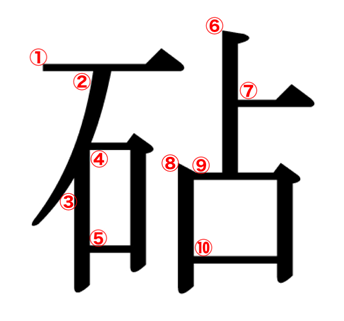

石へんに占(砧)の書き方や書き順は?

また石へんに占(砧)の書き方(書き順)についても見ていきましょう。

石へんに占の漢字の書き順は以下の通りです。

石へんに占(砧)の1画目は石へんの一番上にある横棒の部分から始まります。

2画目は石へんの横棒の下で、1画目の真ん中から書き始め、上を突き通さないように左斜め下へ払います。

3画目は石へんの下の「口」の縦棒を書きます。

4画目は石へんの下の「口」の縦棒の横に垂直に横へ伸ばし、途中で曲げまっすぐ下に伸ばします。

5画目は石へんの下の「口」の一番下の横棒です。

6画目は右のつくりの「占」の上の縦棒です。

7画目は右のつくりの「占」の最初に書いた縦棒の真ん中に突き通さなように横棒を書きます。

8画目は6画目で書いた縦棒の下に「口」の最初の縦棒を書きます。

9画目は8画目で書いた「口」の縦棒の横に垂直に横棒を書き、途中で曲げまっすぐ下に伸ばします。

10画目は右のつくりの「占」の下の「口」の一番下の横棒です。

石へんに占(砧)の熟語は?

石へんに占(砧)を用いた熟語について確認していきましょう。

石へんに占(砧)を使った熟語としては、

・砧骨(ちんこつ)

・砧青磁(きぬたせいじ)

・砧草(きぬたそう)

あたりが代表的です。

各々の意味や読み方などについては別途こちらで解説していますので、参考にしてみてください。

まとめ 石へんに占(砧)の意味や読み方や部首や画数や熟語や書き方や異体字は?

ここでは、石へんに占(砧)の漢字の意味や読み方や書き方や部首や画数や熟語や異体字は?について解説しました。

漢字はややこしいものが多いため、この機会に理解しておくといいです。

さまざまな漢字を学び、日々の生活に役立てていきましょう。

コメント