私たちが生活している中でよく読み方がわかりにくい漢字をみかけることがあります。

しかもよく使用する漢字と似ている漢字の場合は区別するのがとてもやっかいであり、一度しっかりと暗記しておくといいです。

中でもここでは「胃みたいな漢字やムみたいな漢字の意味や読み方は?羊みたいな漢字や県みたいな漢字の意味や読み方は?」について解説していきますので、参考にしてみてください。

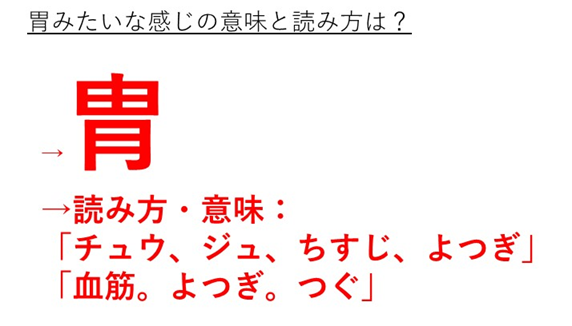

胃みたいな漢字の意味や読み方は?

「胃みたいな漢字」と聞いて、どんな漢字が浮かぶでしょうか。私が真っ先に思い浮かんだのは、甲冑の「冑」でしたが、実はもっと似ている漢字がありました。

冑よりも胃みたいな漢字、「胄」という字です。見た目はほぼ同じですが、部首が微妙に異なっています。

「胄」は「チュウ、ジュ、ちすじ、よつぎ」と読みます。部首はにくづきです。「血筋。よつぎ。つぐ」という意味があります。

「由」と「にくづき」で構成されていて、「由」の意味は「よりどころ。いわれ。わけ。」や「よる。もとづく」です。漢字の成り立ちには諸説ありますが、口のついた壺や樽を象った文字という説が一般的です。中身が口の部分を通って出てくることから、理由(わけ)や経由(よる)という意味をもちます。

「にくづき」は「肉」が変形して「月」の形になったものです。動物や果実、人間の「にく、からだ」を表す他、「血のつながり。血縁」という意味で使われます。

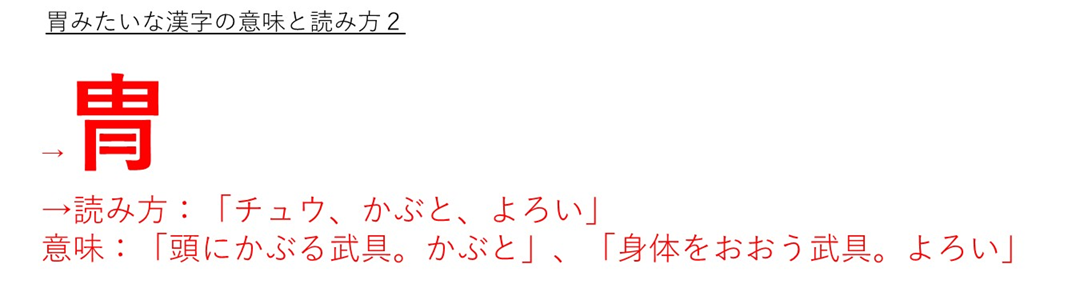

一方の「冑」は「チュウ、かぶと、よろい」と読み、部首は「どうがまえ」です。

意味は「頭にかぶる武具。かぶと」、「身体をおおう武具。よろい」となっています。

「胃みたいな漢字」の胄、冑ですが、部首の異なる全く別の漢字です。

胄は「ちすじ。よつぎ」で、冑は「かぶと。よろい」となっています。

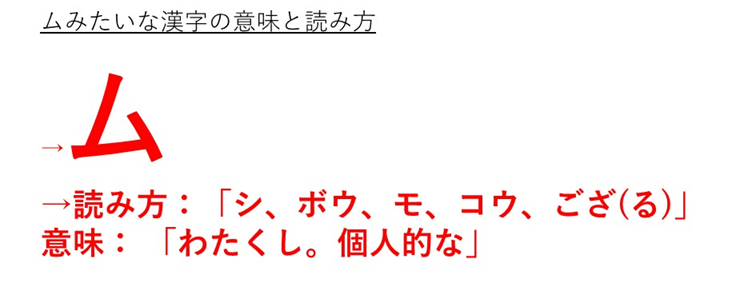

ムみたいな漢字の意味や読み方は?

「ムみたいな漢字」として「厶」があります。見た目は完全にカタカナのムですが、「私」などの部首になっていますね。

「厶」は「シ、ボウ、モ、コウ、ござ(る)」と読み、部首は厶部(しぶ)です。〇(イメージとしては「6」のような形)で物を囲いこんで、自分のものにする様子を象った文字といわれています。

「厶」という漢字は「わたくし。個人的な」という意味です。他の意味として「『いる』の尊敬語、『ある』の丁寧語」というものがあり、「ござる」を「厶る」と表記する例が見られます。「厶る」という使い方は、芝居小屋で観客に茣蓙(ゴザ)を貸すときに「△」の記号を用いたことが由来です。

「ムみたいな漢字」である厶ですが、部首として使われる厶は意味にこだわらず、「廣→広」のように複雑な筆画を略して使われることが多いです。

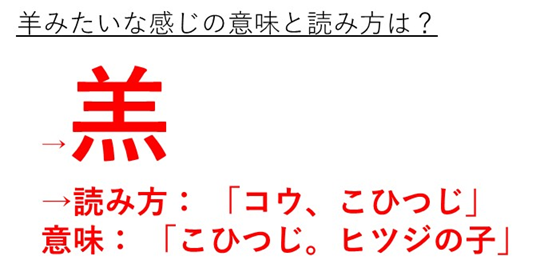

羊みたいな漢字の意味や読み方は?

「羊みたいな漢字」として「羔」が挙げられます。

「羔」は「コウ、こひつじ」と読み、部首は羊部(ようぶ)です。

読み方どおり、「こひつじ。ヒツジの子」という意味になっています。由来については「羊」+「小」とする説や生まれたばかりの子羊を象った説など、様々あります。

部首の「羊」は、動物のヒツジを象った文字です。中国では単独で部首になるほど、古くから家畜として身近な動物でした。

「羊みたいな漢字」である羔は、意味も似ていて「こひつじ」となっています。

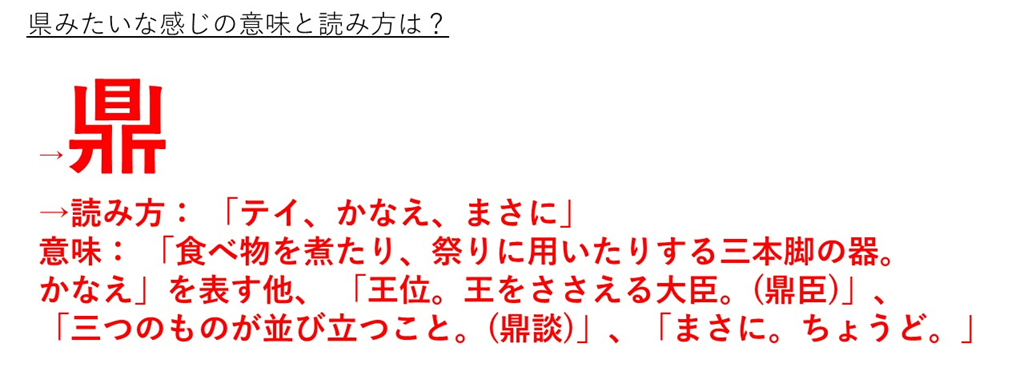

県みたいな漢字の意味や読み方は?

「県みたいな漢字」で挙げられるのが「鼎」です。

「鼎」は「テイ、かなえ、まさに」と読み、中国古代の土器(あるいは青銅器)を象った文字です。なべ型の胴体に中空の三本脚という独特の形をしており、漢字もその形を表しています。

鼎は元の「食べ物を煮たり、祭りに用いたりする三本脚の器。かなえ」を表す他、 「王位。王をささえる大臣。(鼎臣)」、「三つのものが並び立つこと。(鼎談)」、「まさに。ちょうど。」という意味をもっています。特徴的な三本脚から、何かを支えることや三つのものが並び立つことを表すようになりました。

「県みたいな漢字」である鼎ですが、現代でよく耳にするのは「鼎談(ていだん)」でしょう。二者が向かい合って話す「対談」に対して、三者が向かい合って話をすることを「鼎談」といいます。

まとめ 羊みたいな漢字や県みたいな漢字の意味や読み方は?

ここでは胃みたいな漢字やムみたいな漢字の意味や読み方は?羊みたいな漢字や県みたいな漢字の意味や読み方は?について解説しました。

見たことはあるものの読めないし、意味もわからないものばかりだったのではないでしょうか。

似ている漢字を理解し毎日の生活に役立てていきましょう。

コメント